限りない詩を書いてみていと思う

限りない詩を書いてみていと思う

たとえば10月

落ち葉の一杯詰まった地下街を散歩するように

あるいは又気流に乗って

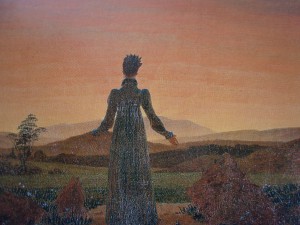

秋空をどこまでも落下してゆくように

僕らの心の窓を通して見える

白い無人の都市をまっしぐらに駆けてみたいと思う。

もう言葉なんかではない

1971年10月

正午の光線が噴水を切断し、

僕等の瞳を貫通して背後の光景に消え去っていった。

ほっそりとやせた木立の片隅では、丸いしずくがキラリと目を光らせて

僕らのこころに警告の視線を送ってくる。

そうかこんな瞬間だな、何かが生まれるのは

僕は、黒いコートの襟をたて

灰色の瞳で走査してみる。

街角の陰から陰へ

木立の沈黙から沈黙へ

何かが走り接近する。

網膜の地平を乗り越え

何かが僕を襲撃する!

愁漠たる心の荒野に銀色の太陽が落下する。

不在証明を片手に幻影達が立ち現れる。

胸からあふれ出てくる歳月に浸りながら

僕は追跡を開始する。

公園のベンチでは、

マキシの女の子がチラリと流し目する。

だが僕は立ち止まらない

僕は急いでいる。

(急いでいるときには、僕らはすべてを犠牲にしなければならない)

だが、パチンとウインクだけはして僕は駆けた。

見えない獲物が

僕の視界に飛び込んでくる。

足音を忍ばせて僕は論理の照準を合わせる。

それは群れなして

飛び立つ!

僕の視線が

獲物の影を追う!

僕は心の空に向かって発砲する。

しかし何故なんだろう

こんな厳粛な瞬間なのに

意志は、世界を集中し、

欲望は全身に根を張っているのに

僕の心は、貨幣のように冷ややかだ。

そうだ!

僕らの心はかかる具体的なイメージを求めてはいない。

具体的なものは、僕らの自我にまとわりつきやがて序々に

一 切の生を滅亡させるからだ

一切の愛と一切の憎しみを消滅させ

一切の歓喜と一切の絶望を虐殺するからだ

だから僕らは

どんな美しい少女にも恋することが出来ない。

どんな幼いものをも愛することが出来ない。

どんな絶望も僕らを挫折させることが出来ないし

どんな勝利も僕らを満足させることが出来ない。

本質的なのは僕らの意志であり、

僕らはその呪縛から逃れることは出来ない。

だから僕等は、

飛べない鳥に向かって照準を合わせ

見えないイメージに向かって発砲する。

見えない恋人に向かって視線を送り

存在しない友に向かって告別の手紙を書く

そして

あり得ない世界に向かって

僕らは不意に旅立つ。

の案内

の案内