―若山牧水と加島祥造をめぐって―

大岡信の若山牧水

大岡信の若山牧水コロナ下で2年近く中止になっていた古書展が再開されたのは、2021年の10月の末だった。古書展での私の目当ては、主に詩集、SF、怪奇物や宗教書である。全集物は、かさばるし画集類は、今から見れば印刷が悪い。また、科学技術関係書は、古典を除き中身が古い。

この時、2時間ばかり、会場を見て歩き、5冊程の本を買って帰ったが、その中の詩の関連の一冊が大岡信の若山牧水論であり、もう一冊が、加島祥造の詩集である。

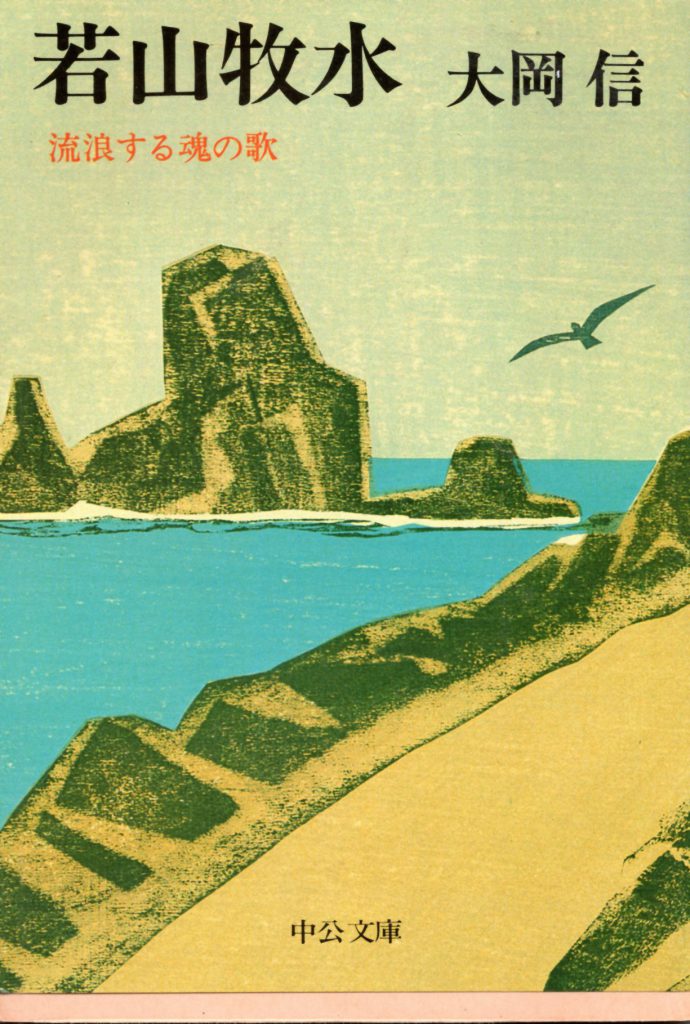

大岡の本は、若山牧水―流浪する魂の歌:大岡信:中央文庫:昭和56年9月10日発行で、当時の定価240円であり、これが200円で売り出されていた。大岡信は、1931年生まれの詩人で2017年86歳で亡くなっている。昭和56年は、1981年であり、この本は、彼が50歳の時に書かれた本である。解説は、歌人、評論家で国文学者の佐々木幸綱(1938年~)が書いている。/

その国木田独歩についても以前古書展で、関連本を入手した記憶があった。本棚の片隅見つけたその本は、清水書院が明治、大正、昭和の近代文学の代表的作家の生涯と作品を平明に解説した全38冊の内の一冊で昭和41年10月30日発行16巻目の本で、当時の定価250円であった。これは100円で入手した記憶がある。この本は児童文学作家文芸で評論家の福田清人が、その研究室に出入りしていた本田浩に書かせ、監修した作品であった。

若山牧水は、中学の終わり頃から高校にかけて私が影響を受けた歌人であるが、この本を読みながら、この頃影響を受けたもう一人の詩人・小説家の国木田独歩のことを思い出した。

この2冊の本を今回あらためて読み直して、あらためて自分のこの二人の作家との出会いを振り返ることになった。

中学時代教科書に載っていた独歩の作品「武蔵野」の美文に魅かれて、彼の作品を読んだが、その中に散文と共に「山林に自由存す」との詩に出会い、それが山や山林等自然に対するあこがれを駆り立てられたものであった。この独歩との出会いは、すぐに若山牧水の紀行文と歌への共感となり、高校への入学と共に私を山岳部に導くことになった。

その当時その牧水と独歩自身の人物像や作品の背景に興味があったわけではない。その当時は、彼等の作品そのものに魅かれていたためである。

しかし、独歩や牧水が歌った自然への憧れに魅かれて入った高校の山岳部は、そうした世界とは、およそ無縁な体育会系の運動部であり、私は、全く異なる世界へ迷い込むことになった。若さの柔軟性のためかそれは、それで、楽しくなった。しかしその部活動は、2年生の初夏のロッククライミング中の滑落事故で、一年足らずで退部することになってしまった。けれど、この一年足らずの山岳部生活の中で、鈴鹿山系の山々や中央アルプスの駒ヶ岳、穂高連峰の山行等貴重な体験することになったが、滑落事故のため、左手を怪我し、その後遺症が握力の低下となって、左手が大切な役割を果たす運動分野での能力開花の可能性を閉ざすことにもなった。

独歩と牧水は、こうした青春の出来事を通して現在の自分のありようにまで影響を及ぼしている。それは、明治の時代の近代的自我の誕生が大自然を前に引き起こした驚愕と感動

の律動、それが思春期に目覚める私の自我と共振した出来事であった。

「ああ山林に自由存す・・・・」と詠 こった独歩と「幾山川声去り行かば・・・」と歌った牧水とはいかなる人であったのか、現在の視点で確認しておきたくなった。

国木田独歩の生きたのは、1871年(明治4年)8月30日~1908年(明治41年)6月23日の37年間であり、牧水は、1885年(明治18年)8月24日~1928年(昭和3年)9月17日の43年間で、二人の年齢差は14歳であるが、この二人には幾つもの共通点がある。

その一つは、二人共短命であったことである。また、二人は、独歩は、千葉銚子の生まれ、牧水は、宮崎県臼杵郡東郷村(現日向市)の生まれであるが、共に上京し、独歩は、東京専門学校(後の早稲田大学)の英語普通科に入学しているし、牧水も早稲田大学文学部英文学科に入学している。共に主として新聞や雑誌の発行や編集等と文筆業で生活しており、教師や新聞社等の勤務経験をもつが長続きせず、ほとんど文筆や編集、揮毫や選歌等で、生計を立てていて、貧しい生活であった点、また20代前半で結ばれることのない熱烈な恋愛体験をもつが、その後の結婚で、よき伴侶に巡り合っていること等である。

独歩は、神奈川県茅ケ崎で亡くなっているし、牧水は、静岡県沼津市で亡くなっている。牧水は、独歩の武蔵野等の影響を強く受けているが、独歩が短命であったため、直接的な交流はない。独歩には、一男二女があり、牧水は、二男、二女に恵まれている。

7年程前のことである。大学時代の友人達と山口市を訪れたとき、聖ザビエル講会堂の近くの亀山公園を散策したが、その時、牧水の「ああ山林に自由存す・・」の詩碑を見つけ奇異に感じたが、独歩が、父親の転勤で、山口市で、青春時代を送ったことがあることを知り、得心した覚えがある。今回大岡信の「若山牧水」を読んで、彼が沼津の千本松原の保護活動

をしたこと。彼が石川啄木の寂しい臨終に立ち会ったただ一人の友人で、病弱な啄木夫人に代わって通夜から葬儀の一切の手配をしていたこと。北原白秋の親友で荻原朔太郎とも親しかったことを改めて知った。旅と自然を愛し続けた牧水の生涯、妻貴志子は、「汝が夫は家におくな、旅にあらば、命光ると人の言へども」の句を残している。牧水は、晩年幸せだったと思う。

独歩も牧水も短い生涯であったが、その中でも、膨大な詩、散文、小説、歌を残している。

それらの作品の大部分をまだ読んでいない気がする。しかし、その世界は、近代日本の青春の目覚めの書として、高齢化の日本に活力を与えてくれるかもしれない。そういえば2021年、歌人の俵万智が、「牧水の恋」と云う本を出版していた。

古書展で入手したもう一冊は、加島祥造詩集は、思想社の現代詩文庫の中の一冊で2003年4月15日発行定価1165円のもので、これが500円で売りだされていた。軽い気持で、当面積読する気でいたが、彼が東京府立第三商業学校での田村隆一の同級生で、荒地派のグループに所属していたと知り、俄然と興味が湧いてきた。彼は5年ばかり荒地に詩を発表していたが、早稲田の文学部英文科を卒業するとフルブライト奨学金で、米国シアトルのワシントン大学に留学、帰国して信州大学、横浜国大、後には、青山学院女子短大等で英米文学を教える。

1973年50歳の時信州伊那谷の駒ケ根市大徳原に山小屋をつくると15年のブランクの後作詞をはじめる。60歳の時妻子と湧かれて伊那谷に移り住み、1990年67歳の時駒ケ根市中沢に家を建て、終の棲家とし、伊那谷の仙人と称され、2015年12月25日ここで亡くなる。

同級の田村隆一は1999年76歳で亡くなっている。この詩集は田村の死から4年後に出されている。田村の最後の詩集1999年は、死の直前の1998年に出版されその最後の「蟻」と云う詩の中で人間社会を蟻と対比させ、「さようなら 遺伝子と電子工学だけを残したままの 人間の世紀末 1999」と詠ってこの世を去った。

彼の詩には、最後までどこか軽妙な悲哀と静なロマンがあった。都会でウイスキーを毒を啜るようにして飲み、空想の翼を広げて世界を鳶のように眺めた田村隆一に対して、荒地派の生き残りとなって92歳まで生き加島祥造は、どんな詩を書いているのか、興味をもって読み進んだ。この詩集を出した時、彼は80歳であり、そこに掲載された詩の書かれた時期は、私の定年後に重なる。

田村は、詩によって人間の宿命から逃れようとして空を飛びまわったが、加島は、人間

の愛憎から逃れるために山林に戻ってきて、植物や動物、生き物達の世界に身をゆだねようとした。

自然の中には、人間世界とは別の時間が流れている。加島は、若くして勤務した信州大学時代にそのことに気が付いたに違いない。そのことが人間世界に疲れたとき、加島を伊那谷へと導いたに違いない。

定年後本格的に絵をはじめ、スケッチ旅行に行くようになり、2、3時間同じ風景を見続けていると光の陰影の変化で、時間の推移を知ることが出来る。 時計で管理される時間とは、別の時間のありように驚かされたものだ。そうした芽で周囲を眺めると自然が己のリズムで時を刻んでいることを至るところで感ずることが出来る。

加島が、伊那谷で見つけたのは、そうした世界であったに違いない。その一方で文明人である我々は、人間社会という別の時間のリズムに支配され生きている。社会が生み出すリズムと時間。女王蜂を頂点とする組織された階級社会、そのスローガンは「帝国主義」、田村は人間社会を「蟻」の世界になぞらえ、我々に提示して去っていった。

空から眺めるか、地面の上で感ずるのか、あるいは、その両者か、二人の荒地派の詩人

の晩年は、私を新たな詩空間に導いてくれそうな気がする。 了