―偶然出会った四冊の本が導くジョージ・オーウェルの心と世界―

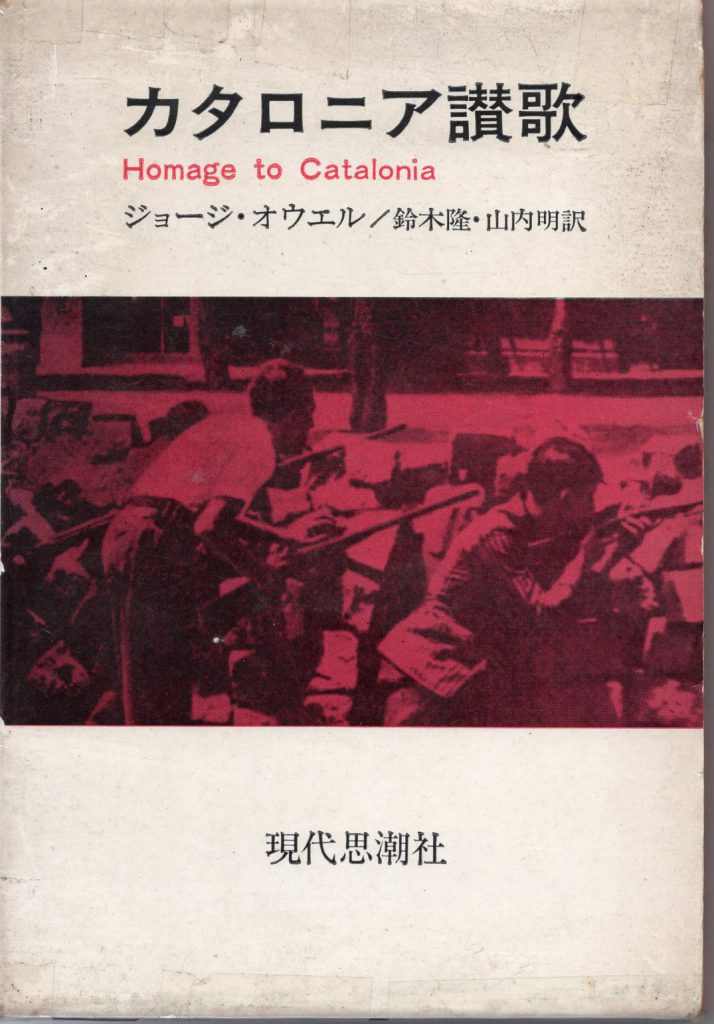

ジョージ・オーウェルの名前が僕の記憶から蘇ってきたのは、数年前古書店で一冊の本を見つけたことがきっかけだった。「カタロニア賛歌」という題字に魅かれてふと取り上げた本は、装丁がしっかりしていて、箱に収められていた古びた本であった。

それは、独裁政権下を描いたデストピア小説で、SFとしてあまり気持のよい作品ではなかった。そのジョージ・オーウェルとカタロニアとの出会いは、私の違和感をもたらしたが、それがざっとみてスペイン戦争との関連の本であることがわかると200円ばかりのその本を躊躇なく購入した。

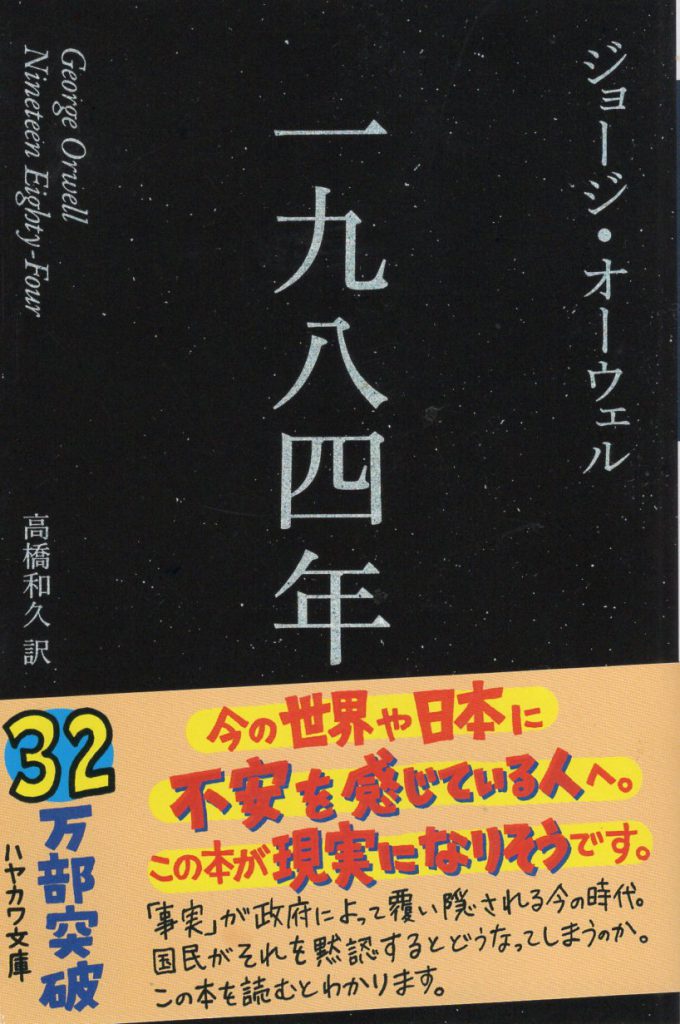

新型コロナの流行をきっかけに中国社会で進む監視技術が話題になる中で、その延長上でジョージ・オーウェルの作品「1984」の名前がメディアに上るようになってきて、今一度

この小説を読んでみようと思い、蔵書をひっくり返したが、見当たらなかった。そうなると

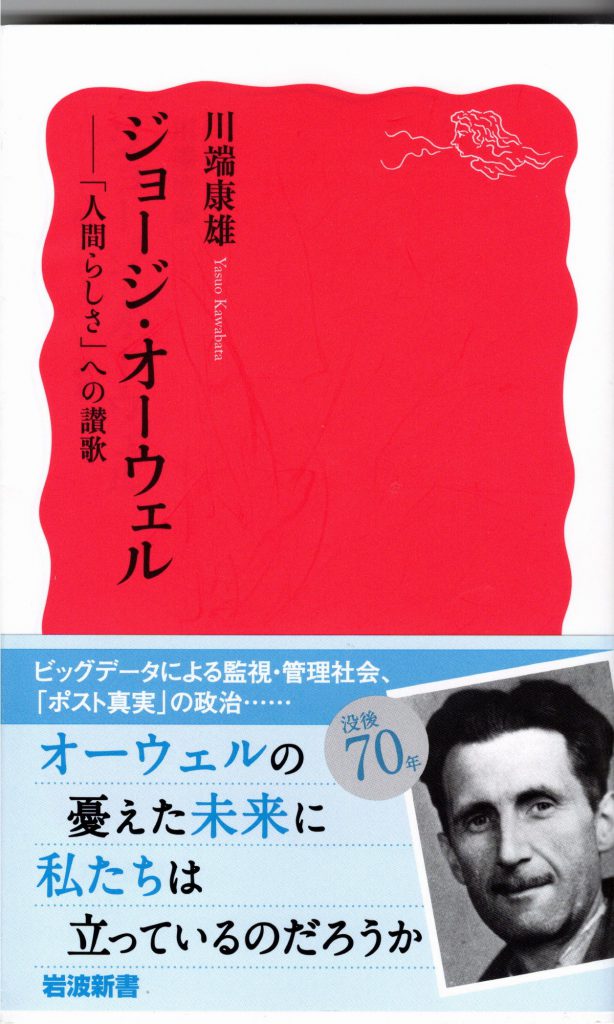

おかしなもので、ますます読みたくなる。とうとう探すのをあきらめ新本を買い求めることに栄のジュンク堂にでかけた。そのとき、全く偶然に岩波新書の新刊本の中に川端康雄の

「ジョージ・オーウェル―人間らしさへの賛歌」を見つけた。その本を手にしたとき、そうだ僕が潜在的に求めていたのは、オーウェルが何者であったのかを知りたかったのだと直感的に思った。

その日、早川書房「1984年」(2020年6月43刷)第とこの岩波新書の「ジョージ・オーウェル」(2020年7月発行)の二冊を買い求めて帰った。

僕は、数十年前に「1984年」を一度読んでいたが、その時は、著者に全く関心がなかった。

しかし、このとき何故か、この人物に猛烈に興味が湧いてきた。このため、まず手にしたのは、岩波新書の方で、これを一気に読んだ。そして彼が、英国のエリート校出でありながら

若き日スペイン戦争に義勇兵の一員として、参加した民主的社会主義者であったことを知った。

ジョージ・オーウェルは、1903年大英帝国の下級貴族の家に生まれる。奨学金を得て、エリート高校に進学した彼は、卒業後軍人となり、当時英国の植民地であったビルマ(現在のミャンマー)に警察官僚として赴任する。そこでみた、植民地の現状に違和感を覚えた彼は、5年後の1927年24歳の時、安定した職を投げ打って作家の道を進み、1937年34歳の時、新婚の妻とともに国際義勇兵の一員としてスペイン戦線で戦い、大怪我を負いながら一命をとりとめる。ここで見た革命の夢と現実、この時の体験をまとめたものが1938年発行の「カタロニア賛歌」であり、その体験をもとにして書かれたのが1944年脱稿の「動物農場」であり、1948年脱稿の「1984年」である。この2年後1950年結核のためロンドンで死亡。47歳であった。

スペイン戦争については、1985年3月26日の朝日新聞に掲載された法政大学教授 川成 洋氏の「スペインで戦死した無名の日本人ジャック白井の足跡たどって」と称する一文を読みひどく感動したことがあった。この文は、サンフランシスコの隣の町オークランドで開催されたスペイン戦争に参加した米国の国際旅団「リンカーン大隊」の生き残りの集まりを記事にしたものであるが、その隊長だったミルトン・ウルフの「われわれは、未熟な反ファシストだった。今でも同じだ」の言葉に象徴される思想の継続性に当時中間管理職として仕事に追われていた身に、新鮮な驚きを覚えたためであった。

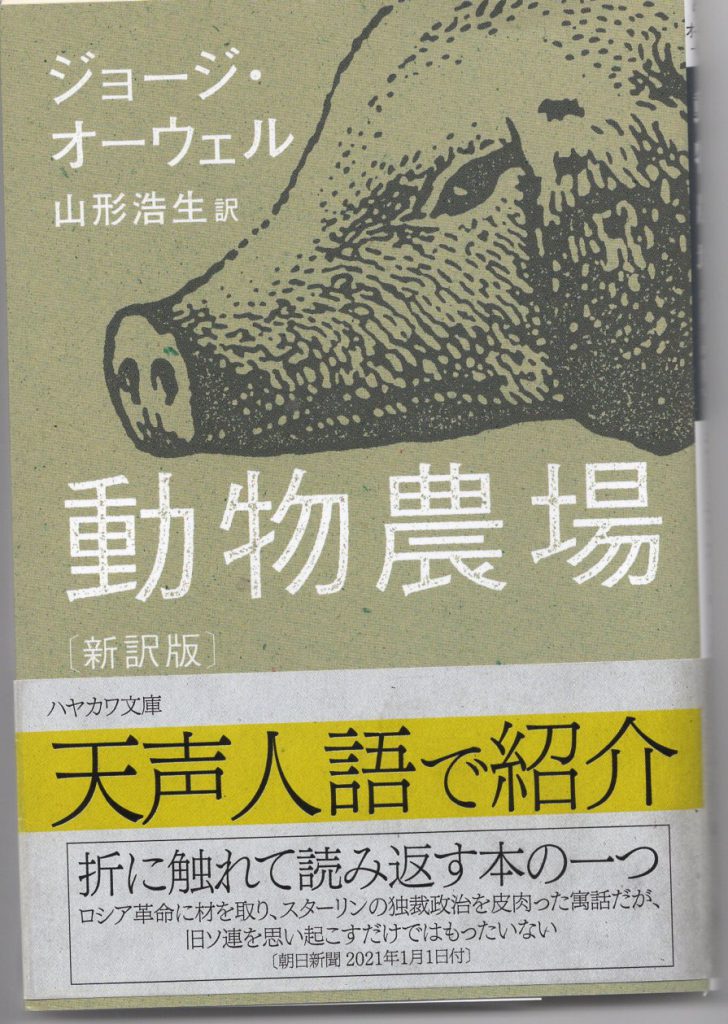

ジョージ・オーウェルの思想は、このスペイン戦争の体験が中核となっていた。彼はこの反フランコの人民戦線の戦いの中で、当時人民戦線を支援していたソビエト共産党のスターリニズムのトロッキーの影響を受けた人々に対する云われのない迫害や裏切りを目の当たりにするのである。「カタロニア賛歌」こま時のオーウェルの体験を綴ったものであり、この体験をベースとして彼は、社会主義の衣を纏うスターリンの独裁体制への批判を強めてゆき、その延長戦上に書かれた小説が1944年に完成した「動物農場」であり、1949年に発表それた「1984年」である。この小説が出版された翌年の1950年オーウェルは亡くなる。岩波新書の「ジョージ・オーウェル」と早川書房の「1984年」を読み終えてから同じく早川書房の「動物農場」も買い求め、これも一気に読んだ。

オーウェルのこの二冊の小説の出版には、当時大きな困難が伴うが、それが反ファッシズムで戦った仲間としてのスターリンの社会主義国家ソビエト連邦に対する西欧左翼世論の暗黙の圧力があったためであった。しかし、まもなく、冷戦の時代の到来とともに、この本は反共プロパガンダの書物として取り上げられたこともあって、その後ジョージ・オーウェルの名前は、左翼メディアからも正当な評価がないままに、放置されてきた。そしてようやくこの本が見直されるのは、1991年のソ連邦崩壊後のことである。

今回あらためて、この二冊の本を読み返してみて、彼の社会主義独裁体制への痛烈な批判が、スターリンという個人的な枠組みを乗り越えた普遍的な視点からなされたものであることがよくわかる。

ここで描かれた世界は、中国の文化大革命や韓国の文在寅左翼独裁政権で、今行われている歴史の偽造や、無知な若年者や民衆をプロパガンダで洗脳し、まともな思想や知性の言論を圧殺する風景そのままであり、まさしく当時オーウェルが感じていたことであり、当時彼が遥か先の未来まで見通していたことを示している。

2020年の新型コロナのパンデミックや米国の大統領選挙は、民衆と云うものが如何にメディアや政権のプロパガンダで洗脳・誘導され易いかを事実を冷静な目でみることが如何に難しいか如実に示した。オーウェルの「動物農場」「1984年」は、極めて、今日的な問題を扱っている。その意味で今こそ多くの国民が読むべき本である。

古書展の三冊100円コーナーで見つけた「神鯨」という昭和53年出版のこの本は、まさしく、宝石のように輝くこうした作品の一つである。

古書展の三冊100円コーナーで見つけた「神鯨」という昭和53年出版のこの本は、まさしく、宝石のように輝くこうした作品の一つである。 の案内

の案内