ボードレールの散文詩「パリの憂鬱」に続いて、詩集「悪の華」を読み始めたが、その詩集の献詩と序(読者)に続く、憂鬱と理想編の祝祷に続く二番目の詩が信天翁であった。

この題名には、思い出があった。私は大学に入るとすぐに剣道部と文学サークルに入った。その文学サークルにはすでに先輩達によって創刊されていた「砂漠」と云う雑誌があったが、それとは、別に我々の時代の文芸誌を作ろうという話しになり、その同人誌の名前が信天翁(アホウドリ)であった。しかしその雑誌に私が何かの作品を書いた覚えはまったくない。その雑誌が出来るころ既に私は学生運動の波の中に巻き込まれていて。文学サークルの活動にはあまり顔を出さなくなっていたからである。しかし、最近になって、このわずかなサークルでの出会いが、以外にその後の生活に大きな影響を受けたと思うようになった。

このサークルのメンバーは、ほとんどが文学部の連中で、今から思えば、彼等は、私よりはるかに大人であった。逆に彼等から見れば、あの頃の私は如何にもうぶな田舎少年であった。当時このサークルの先輩達の関心事は、大江健三郎や安部公房等の新進作家群であったが、我々1963年入学の世代は、この先輩達と異なり、安保闘争後の混乱の渦中で自我に目覚めた。

文学サークルは、マイナーなクラブで、同期は、5人程であった。その内の一人は、如何にも利発そうな文学青年風の男で、早くも先輩達に混ざって、盛んに大江健三郎を褒め称えていた。しかし、私とはほとんど共通点がなかったためか、それ以外に全く記憶に残っていない。

私の印象に残ったのは、その他の三人で、私はそのうちの二人に助けられたことがある。その三人とは、K君、H君、S君の三人である。共通していたのは、この三人は、私より一~二歳年上であったことだ。KとSは、一浪であったし、Hは、防衛大学を中退して2年遅れて入学してきた異色の経歴の持ち主であった。KとHは、仏文科で、Sは国文科であった。KとHと私は、下宿していたが、Sは、自宅から通っていた。皆一様に貧乏な時代であったが、Kだけが比較的裕福であった。Sは、ベレー帽をかぶり肘宛のついたブレザーの貧しくもオシャレな画学生といった出で立ちの美男子であり、Hは、心に一途な暗闇を秘めた特攻上がりの青年将校のような小柄で精悍な美男子であった。この二人に比べてKは、眼鏡をかけ、田舎の親父さながらの老成男子と見えた。同人誌信天翁の名称は、このKの提案であったらしい。そしてその名がボードレールの詩からとったものだと知らされたこともかすかに覚えている。

それは、大学2年の頃の話であった。日頃あまり話をする機会の無かったKと何かのきっかけで、恋の悩みや苦しみについて話したことがあった。その当時、恋多き青春の真っただ中にいた私は、その頃出会った女学生達の一挙手一動に翻弄されていた。そんな田舎育ちの私の話を彼は、見守るように黙って聞いてくれたのだった。その時彼が、連れて行ってくれたのが、今池の小さなスナックであり、10席ばかりのカウンターの中には、クラシック音楽をバックに和服の美しくも若いママが微笑みながら一人静かに佇んでいた。客は、僕らの他に二人ばかり、静かに酒を飲んでいた。それは、初めてみる大人の空間であった。そこで、何を話したか、今はさっぱり覚えていないが、その時、しきりに「園まり」の歌う「何も言わないで」の旋律が心に浮かんだことだけを鮮明に覚えている。

そのKが、勝川駅の近くに住んでいると云うのでそのアパートを訪ねたことがあった。その時、何故そこを訪ねたのか、さっぱり覚えていないが、そこで赤子を背負った小柄な女性を女房といって紹介された。彼はその当時同棲しており、しかもその彼女は、法学部の学生で、司法試験の準備中だとのことであった。私は、その時一瞬の内に自分の未熟さを悟った。私が、観念的な恋に悩んでいる世界にいるのに、彼は既に、現実世界の住人であることを思い知らされたのだった。今から思うと彼は確かに、恋の結末を身を持って示し、私を大人の世界の入り口に導いた一人であった。

私を助けてくれたもう一人は、H君であった。未熟な思想のまま、学生運動に巻き込まれていった私とは異なり、彼には、観念的な正義を寄せ付けぬ人知れぬ思想と決意があったようで、私には、学生運動への見解は異なっていたが、未熟な田舎少年であった私に危うさを感じたのか何かと気を使ってくれた。大学2年の終わり、留年が確定して、奨学金が停止され、どう生活するかの問題解決に迫られていた私に、自分の後任として新聞配達の仕事を紹介してくれたのが、彼であった。彼が、別の仕事に移ったのを機に、僕は、その後釜として、その仕事につく事になった。アパートと朝夕二食付きで給与5000円の条件であったが、無収入となった私にとっては、ありがたかった。

その新聞配達の仕事は、一年続けたが、学部への進級と奨学金の復活を契機に辞め、姉の紹介で、勝川のアパートを借り、兄と共同生活を始めた。しかし、この共同生活は、3か月と続かなかった。不規則な学生生活と家事に一切関心のない私に兄が愛想をつかしたためであった。

家庭教師のアルバイト先を見つけ、奨学金と合わせて、生活の目処がたったので、このアパートを出て、今池の交差点近くの民家の2階の6畳間を借りて下宿することになった。その下宿の近くの壺と云う居酒屋で、H君と再会した。彼は、この店の女主人の娘の家庭教師をしつつアルバイトで店の手伝いをしていた。学部の3、4年の2年間、ここを拠点に生活したが、H君がバイトする鉄板焼きの居酒屋「壺」は、私にとっての息抜きの場でもあった。その居酒屋には、気が強い女主人を慕ってH君の知人達が数多く出入りしており、その中には、仏文科のN教授や居酒屋の親父で元県学連の委員長のT等雑多な人間達がいた。

この時期、私は、ようやく本来の専門である物理学、その中でも量子力学と本格的に取り組んでいた。その量子力学は、この時から60年経ってようやく時代の脚光を浴びる分野となった。そして今から考えれば、それは、タイガー氷壁に、夏服で取り付くような無謀な挑戦であり、当然のこと、その理解は遅々と進まなかった。しかも、これに加えて、原子核物理、固体物理学、熱力学、統計物理学、電磁気学、力学の一般化理論、情報理論等各々の科目をマスターするのに一年以上かかりそうな多数の教科の林の中で、もがき苦しんでいた。

そんな時、月に数回、勉強に疲れるとここで、ビール一本と焼きそばを注文し、これらの人達の話に耳を傾けるのが私の密やかな楽しみであった。

この今池の生活は、卒業と共に終り、この居酒屋へは、社会人となってからも数回訪れたが、その頃には、H君はいなくなり、店もある日突如としてなくなっていた。風の便りにそこのママが亡くなったと聞いた。

文学サークルで出会ったもう一人は、国文科のS君であった。大学時代にそれ程接点があったと云えなかった彼と出会ったのは、社会人になってから30年程たった頃のことであった。妻が、ウイル愛知かどこかで貰ってきたイベントのパンフの中に微かに記憶のある名前を見つけたのがきっかけである。それは、杁中スケアと云う建物の中の小さな能舞台で行われる狂言の会の公演の案内パンフであったが、そのプログラムの中にSの名前を見つけたのである。大学時代の顔が微かに浮かび、その狂言の会に顔を出したことで、思いがけず再会を果たした。

彼は、明治維新後の混乱の中、尾張藩和泉流を受け継ぎ、その弟子達によって明治24年設立された狂言共同社の会員であった父親の後を継ぎ、大学で司書の職を務めながら狂言師として活動を続けていた。この尾張和泉流狂言の発展を目指して新しい狂言の会「鳳の会」が結成されたのが、平成4(1992)年8月のことで、私が、参加したのは、発足後間もないこの「鳳の会」の2回目か3回目の公演であった。

この会は、名大の卒業生である井上祐一、Sを同人として結成され、名古屋女子大の林和利氏が事務局を務めた会員制の団体で、年3回の定期公演を行っており、公演の後には、合評会と云う観客との交流会もある斬新な会でもあった。私は、東京へ転勤するまでの十年ばかり折に触れ、彼の公演の舞台をみることになったが、彼と話したのは、その初めて参加したこの合評会での席上であった。彼は、私の事をよく覚えていると云いその時、「Kは、蒲郡で、船宿の亭主をしているよ」と教えてくれた。その後の彼の活躍は目を見張るばかりで、息子だけでなく孫も狂言を続けているのに、伝統文化の中に根を下ろしている彼の確かな生きざまに目をみはる思いである。彼を通して知った狂言の世界は、やがて能舞台と謡曲の世界へと私を導くことになった。

今池時代以降ほとんど、交信の無かったH君の名前を発見したのは、私立大学の社会人講座のパンフを見ていた時で、大学の教員名簿の中に仏文学の教授という肩書で彼の名前を見つけた。私と同様仕送りのないまま、バイトをしながらの大学を卒業した彼が、落ち着いた先が、仏文の教師であった。観念的な思想の世界で浮遊していた私と異なり、大学での勉強を自分の職に結び付けた彼の着実な歩みをそこに見た思いであった。

大学時代の文学サークルの仲間とは、杁中でのS君との会話以来絶えてない。しかし、月日が経つほど、あの頃の3人と比較して、如何に当時の自分が幼く、子供であったと痛感せざるを得ない。ボードレールの信天翁の最後の詩句は次で結ばれている。

詩人も哀れ似たりな、この空の王者の鳥と、

時を得て嵐とあそぴ、猟夫が矢玉あざけるも

罵詈満つる俗世の土に下り立てば

仇しやな、巨人の翼、人の世の行路の邪魔よ (堀口大学訳)

Kは、あの当時、既に、信天翁を見る思いで、あの青春期の自分達のことを見ていたが その当時、私は、やがて墜落し、人の世の行路に惑うことも知らず太陽に向かって天翔けるのに夢中であった。

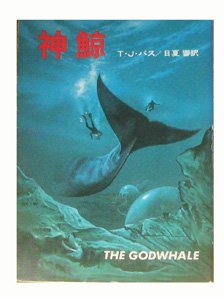

古書展の三冊100円コーナーで見つけた「神鯨」という昭和53年出版のこの本は、まさしく、宝石のように輝くこうした作品の一つである。

古書展の三冊100円コーナーで見つけた「神鯨」という昭和53年出版のこの本は、まさしく、宝石のように輝くこうした作品の一つである。