もう45年も前のことになるが、一篇の詩に衝撃を受けたことがある。それは。次の詩句

から始まる全体で78行の詩であった。

その声は、遠いところからきた

その声は、非常に遠いところからきた

あらゆる囁きよりもひくく

あらゆる叫喚よりもたかく

歴史の水深よりさらにふかい・・・・・・

当時、私の視覚から入り、脳内で反響し、啓示的な刺激を与えて、魂を貫通していった田村隆一の「三つの声」というこの詩は、昭和30年の荒地詩集1955(荒地出版社)に収録された田村32歳のときの作品である。

私が、田村隆一という詩人の名前を知るようになったのは大學へ入って間もない昭和38年頃であり、田村は、その頃既に、40歳になっていた。

この詩との出会い以降、田村隆一の一連の詩を繰り返し読み、そのたび毎に、詩意識の再生と覚醒の刺激を受けてきた。田村の詩は、私にとって、精神のある種の栄養剤のようなものであったかも知れない。田村の詩や試論を読む過程で、戦後詩の中心的グループである荒地派を知りこれを中心とする現代詩に興味をもつことになった。

そのとき、戦後詩と現代詩の風景のはるか源流には、T・Sエリオットとその詩「荒地」のあることを知った。だが、たまたま、文学関係の友人に仏文科関係が多かったこともあって大学時代の会話の中心は、ランボーやボードレール、ヴァレリー、ヴェルレーヌなどのフランスの象徴詩であり、「荒地」とT・Sエリオットは、不思議と話題とならかった。1998年田村隆一が亡くなり、現代詩手帳がその追悼特集を組んだ。私は、その特集号をようやく栄の書店で手にいれ、地下街の喫茶店「コンパル」の片隅で目を通しながら1人彼の死を悼んだ。

田村隆一の最期の詩集は、「1999年」であり、その中で、彼は「さようなら、遺伝子と電子工学だけを残した世紀末1999」と詩っていた。彼は、20世紀を自分の生の時代と一致させ、それを高らかに詠ってこの世を去った。

田村隆一の死を契機に彼の詩集や彼のエッセイや詩論及びこれに関連する詩や評論を読む中で、現代詩の出発点ともなったT・Sエリオットと彼の作品「荒地」そのものを直接読んでみたいと思うようになった。長編詩「荒地」は、次の有名な詩句からはじまる。

4月は、残酷極まる月だ

リラの花を死んだ土から生み出し

追憶に欲情をかきまぜたり

春の雨で、鈍重な草根をふるい起こすのだ

T・Sエリオット「荒地」第一部「埋葬」より(西脇順三郎訳)

しかし、不思議なことに、ランボーやヴェルレーヌ、ボードレール等の詩やエリオット以降のオーデン等の詩集は、夥しく出版されているがT・Sエリオットの詩集としてまとまった詩集は、あまり出版されていない。とくに英語の原詩と翻訳を同時に参照できるものは、なかなか見当たらなかった。

エリオットと荒地の現代詩における意味を全体として論じものは、昭和30年代に出版されていたがその多くは既に絶版となっていてなかなか手に入らなかった。その中の一冊現代英米作家研究業書「エリオット研究」深瀬基寛編 英宝社(昭和30年12月初版)を古本屋で見つけたのはこの8月のことで、同じ時期にT・Sエリオットの「荒地とゲロンチョン」福田陸太郎(1916年~2006年)と森山泰男(1930年~)の注・訳をみつけた。こちらの方は、2008年5月発行の新装第8刷であったが、これも初版は、1967年4月となっていた。この2冊を読んで、おぼろげながらT・Sエリオットと「荒地」の輪郭が見えてきた。

田村隆一の詩のタイトル「三つの声」は、T・Sエリオットの講演「詩の三つの声」から着想したものと理解した。T・Sエリオットの三つの声は、声の詩劇論の関連で述べたもので第一の声は、詩人が自らに語る声、第二の声は、聴衆を意識して語る声、そして第三の声は、詩劇表現における詩人の声であるという。詩劇における詩人の声は、日常性の中から普遍的な精神の高みを目指す声とも言うべきもののようで、日本の能や謡曲は、エリオットのいう詩劇に相当するように感じる。いずれにせよ、若き田村隆一は、T・Sエリオットの講演「詩の三つの声」を読み、その内容に触発されて「三つの声」を作詩したのは確かなことと思われる。

エリオットの文献を捜し求める内にエリオットの研究には、その後数々の人々が携わり、様々な解釈や評論がなされているが、エリオットがキリスト教への宗教色を強める中で、「荒地」程の衝撃を与えなくなっていったように感じた。エリオットは、様々な研究者により解剖され、分析されてきたが、解剖し、分解したものには、もはや我々の感性を変革する力はない。やはり「荒地」は、あの戦後の風景の中でこそ生きており、T・Sエリオットと「荒地」を新鮮な再生のメッセージとして受け取った若き田村隆一が、その詩意識の方向とその発見の感動を言葉としてあらわしたのが「三つの声」であったような気がする。

エリオットの「荒地」を読んだ後で、田村隆一や荒地グループの詩人達の詩や評論への見方や感じ方は、どのように変わってくるのか、そしてそのことは、21世紀の詩の可能性についてどんな展望を与えてくれるのか、これが、これからの問題である。感動の源流を訪ねることは、自分自身を再発見することであるのかも知れない。

完

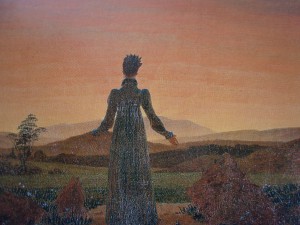

急いで歩いてゆく街路の上に、ふと気が付くと濃紺の空が広がっていて、その深く鮮やかな光景を見つめていると、不意に突きあげてくる郷愁のために、我ながらどうしょうもなく打ち震えてしまう瞬間がある。僕自身の中の何者かが、その光景に触発され、沸騰する瞬間である。

急いで歩いてゆく街路の上に、ふと気が付くと濃紺の空が広がっていて、その深く鮮やかな光景を見つめていると、不意に突きあげてくる郷愁のために、我ながらどうしょうもなく打ち震えてしまう瞬間がある。僕自身の中の何者かが、その光景に触発され、沸騰する瞬間である。 限りない詩を書いてみていと思う

限りない詩を書いてみていと思う の案内

の案内